- Presentación de propuestas de mesas por parte de unidades académicas: hasta el 19 de

mayo. - Presentación de propuestas de GT: hasta el 19 de mayo.

- Comunicación de las mesas y los GT aprobados (segunda circular): 16 de junio.

- Envío de resúmenes de ponencias: Plazo extendido hasta el 27 de julio.

- Comunicación de los resúmenes aceptados: 15 de agosto.

- Realización de las Jornadas Académicas 2025: 6 al 9 de octubre.

Autor: Vanesa Rodriguez

Comité académico y Comité organizador

| Unidad Académica | Comité académico | Comité organizador |

|---|---|---|

| Unidad Académica Instituto de Antropología | Rafael Suárez | Javier Taks |

| Unidad Académica Instituto de Educación | Raumar Rodríguez | María Elena Darrigol |

| Unidad Académica Instituto de Filosofía | Álvaro Peláez | Laura Sandoval |

| Unidad Académica Instituto de Historia | Ana Frega | Ernesto Beretta |

| Unidad Académica Instituto de Letras | Alejandro Gortázar | Augusto Moreira |

| Unidad Académica Instituto de Lingüística | Virginia Orlando | Amparo Fernández |

| Unidad Académica Área de Estudios de Sordos | Santiago Val | Alicia Oviedo |

| Unidad Académica Área de Estudios Turísticos | Gabriel De Souza | Diego Silvera |

| Unidad Académica Área de Estudios Editoriales | Felipe Correa | Ana Inés Rodríguez |

| Unidad Académica Instituto de Estudios Interdisciplinarios | Jimena Alonso | Karen Wild |

| CELEX | Laura Masello | Patricia Carabelli |

| Decanato | Gabriela Rodríguez | Gabriela Rodríguez |

| UCE | ——————————— | Vanesa Rodríguez |

| Apoyo a las Jornadas Académicas | ——————————— | Eliana Laurino, Lucía Valdez, Julieta Amaro, Lorena Rodríguez, Malena Luján. |

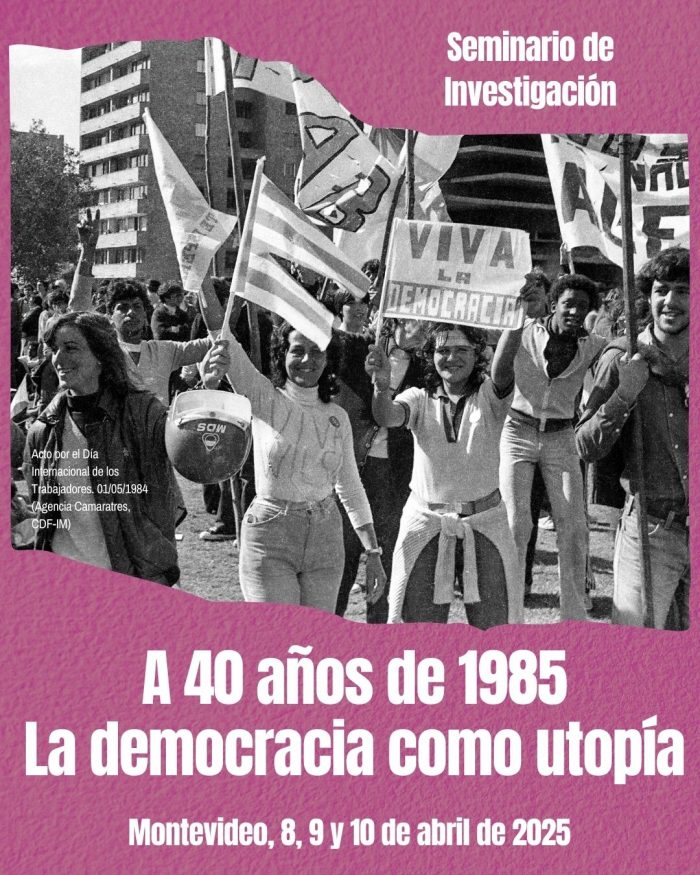

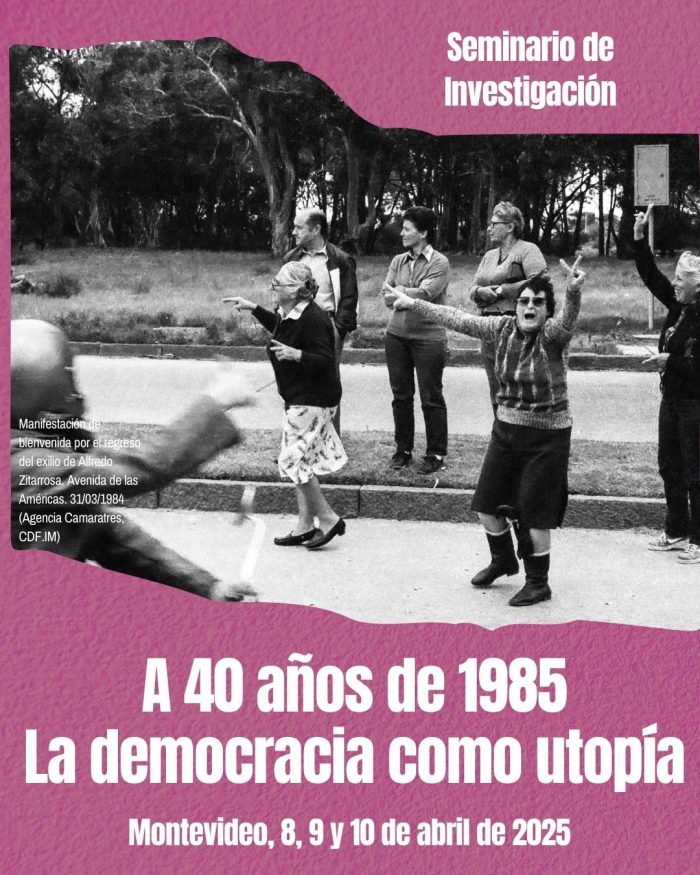

Seminario “A 40 años de 1985. La democracia como utopía”

Del 8 al 10 de abril de 2025 en la FHCE, FSC y ASM.

El seminario se propone abordar la multiplicidad de cambios políticos, sociales y culturales ligados al proceso de redemocratización en los años ochenta, así como capturar la diversidad de perspectivas teóricas y de agendas de investigación construidas. Además, pensamos que la reflexión sobre las características de la transición política puede ser repensadas a la luz de estos 40 años de democracia, a efectos de realizar evaluaciones de largo plazo, que permitan abrir discusiones sobre nuevos asuntos. Por todo ello se espera que esta instancia funcione como un punto de partida de un debate historiográfico sobre las miradas teórico-analíticas utilizadas hasta el presente, su relación con la acumulación de los estudios sobre el proceso autoritario uruguayo y la construcción

de una nueva agenda posible de líneas de investigación.

Organizan: Archivo General de la Universidad (AGU) – Archivo Sociedades en Movimiento (ASM) – Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos (CEIU/FHCE)- Departamento de Ciencia Política (DCP/FCS) – Departamento de Sociología (DS/FCS) – Instituto de Historia (FHCE).

Participan: Grupo de Estudios sobre las Izquierdas (GEI) – Grupo de Estudios sobre los Ochenta (GEO) – Grupo de Estudios Históricos sobre las Derechas en Uruguay (GESHISDU) – Grupo de Estudios Audiovisuales (GESTA).

Apoyan: Cátedra UNESCO de DDHH de la Udelar. Comité organizador: Mariel Balás (AGU), Florencia Dansilio (IL, CEIU), Camille Gapenne (CEIU), Gabriela González Vaillant (FCS), Diego Grauer (ASM, CEIU), María Eugenia Jung (AGU), Cecilia Lacruz (CEIU), Aldo Marchesi (IH, CEIU), Marcos Rey (IH), Diego Sempol (DCP, ASM), Jaime Yaffé (DCP).

El evento forma parte de las actividades conmemorativas de los 80 años de la FHCE.

Accedé al programa de actividades

Mes de la Mujer en la FHCE

Jornada «Género, Feminismos y Perspectivas Diversas. Diálogos desde Humanidades».

El pasado jueves 27 de marzo se realizó en el Salón de Actos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE-Udelar) la jornada «Género, Feminismos y Perspectivas Diversas. Diálogos desde Humanidades», en el marco de las actividades del Mes de la Mujer 2025.

Esta jornada se enmarcó también en la serie de actividades celebratorias de los 80 años de la facultad.

La actividad, organizada por la Comisión de Género, Disidencias y Equidad de FHCE, propuso un espacio de encuentro y reflexión colectiva en torno a los aportes de diversas líneas de trabajo académico, investigativo, de extensión y militante que, desde la Facultad, vienen pensando críticamente las relaciones de género, los feminismos y las corporalidades desde múltiples perspectivas.

La apertura estuvo a cargo de Francis Torena, representante del Orden Estudiantil en la Comisión organizadora, y contó con palabras del decano Pablo Martinis, quien destacó la importancia de seguir construyendo políticas institucionales con enfoque de derechos, género e igualdad.

El primer momento de la jornada fue la presentación de avances en el proceso de diagnóstico organizacional de la FHCE hacia la implementación del Modelo de Calidad con Equidad de Género (a cargo de Deborah Duarte y Emilia Calisto).

Luego se conformó una mesa con presentaciones temáticas en tres bloques que articularon voces provenientes de distintos equipos académicos de la Facultad:

Bloque «Cuerpos»: reflexionó sobre los cuerpos, las sexualidades y las disidencias sexo-genéricas desde la educación, las políticas públicas y las experiencias vividas.

Participación de la Línea Géneros, Cuerpo y Sexualidades en la Educación, del Grupo Políticas Educativas, Cuerpo y Currículum, Unidad Académica Instituto de Educación.

Coordinadoras: Paola Dogliotti y Malena Damián (ISEF).

Participación del Grupo de Estudios sobre Disidencias Sexo-Genéricas y Corporales, Unidad Académica Centro de Estudios Interdisciplinarios.

Coordinadoras: Luisina Castelli y Laura Recalde.

Bloque «Históricas»: presentó estudios que abordan los vínculos entre género e historia en contextos diversos, desde el Uruguay del Novecientos hasta el mundo antiguo y medieval.

Participación del Grupo Género e Historia en el Uruguay del Novecientos, Unidad Académica Instituto de Ciencias Históricas.

Coordinadoras: Inés Cuadro y Florencia Thul

Participación del Grupo de Estudios de la Antigüedad y la Edad Media, unidades académicas Instituto de Ciencias Históricas, Instituto de Filosofía e Instituto de Letras.

Coordinadoras: Yanelin Brandon y Laura Sandoval

Bloque «Culturas»: exploró la relación entre género, culturas e identidades desde la antropología, la arqueología y los estudios interdisciplinarios.

Participación de la Unidad Académica Centro de Estudios Interdisciplinarios.

Coordinadora: Susana Dominzain; Participante referente: Andrea Carriquiry.

Participación del Departamento de Antropología Social, Unidad Académica Instituto de Ciencias Antropológicas.

Coordinadoras: Mariana Viera y Valeria Grabino.

Participación del grupo Mujeres en la Arqueología, del Laboratorio de Arqueología del Paisaje, Unidad Académica Instituto de Ciencias Antropológicas.

Coordinadoras: Jimena Blasco, Elena Saccone, Eugenia Villarmarzo, Valentina Febrero.

El cierre de las presentaciones estuvo a cargo de Victoria Espasandín, integrante de la Comisión Abierta de Equidad y Género de la Udelar, quien subrayó la necesidad de fortalecer las redes interinstitucionales y de continuar profundizando los diálogos colectivos.

Finalmente, se desarrolló una instancia de intercambio abierto entre las y los asistentes, que permitió continuar reflexionando colectivamente sobre los desafíos actuales y futuros en materia de género en el ámbito universitario.

Compartimos a continuación el registro audiovisual de la jornada.

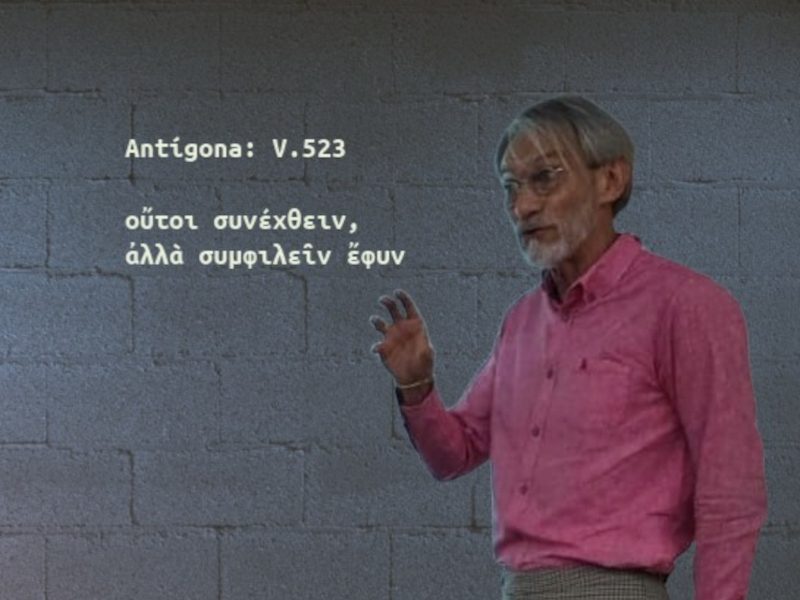

“Antígona Vive: una presentación sobre la teatralidad trágica”

La charla será el 11 de abril a las 10.00 horas, en el Salón de Actos de FHCE.

La sub unidad Historia Mundial invita a esta charla a cargo del Doctor Jussemar Weiss.

Jussemar es Profesor de la Universidad Federal de Rio Grande en el curso de Historia Antiga II.

Departamento de Historia.

Acuerdo entre la FHCE y el CEHCE por la fotocopiadora

El viernes 4 de abril se celebró en la sala del Consejo, la firma de un acuerdo provisorio para el regreso a funciones del servicio de fotocopiadora en la FHCE.

El uso de la sala de fotocopiado que estará ubicada en el segundo nivel del edificio central, específicamente entre los salones Oribe y Bentancourt, fue cedido por parte de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, representada por el decano Pablo Martinis, al Centro de Estudiantes de Humanidades y Ciencias de la Educación (CEHCE) para el acondicionamiento del local hacia su apertura y el correcto desarrollo de su explotación, así como para la preparación y puesta en venta de materiales de escaso valor económico (libretas, autoadhesivos, etc.), a la espera de la constitución de la asociación civil respectiva y, asimismo, la celebración del acuerdo definitivo que habilitará la puesta en marcha del servicio.

El CEHCE, que ya recibió las llaves del recinto, comenzará a operar en un plazo máximo de seis meses con el objetivo de proporcionar un acceso conveniente a los servicios que brinda una fotocopiadora para la comunidad universitaria, ofreciendo tarifas razonables y asequibles. Además, se fomentará la sostenibilidad mediante prácticas de impresión responsable y el uso eficiente de recursos, impulsando la construcción de comunidad y el trabajo colaborativo entre docentes, egresados, funcionarios y estudiantes.

El inicio de esta nueva etapa, fue recibida con gran alegría por los representantes del CEHCE y el decano expresó un agradecimiento especial a todos los que participaron en el proceso y en el devenir de este acuerdo.

Durante la firma del acuerdo estuvieron presentes por la FHCE: el decano Pablo Martinis, los asistentes académicos Mario Lasserre y Genoveva Malcuori, y la secretaria amovible del decano, Mercedes Couchet. A su vez, en representación del CEHCE participaron: Agustina Castelli y Paula Rijo, los ex integrantes del CEHCE, Néstor Bermúdez y Eliana Laurino, y el consejero estudiantil, Andrés Porcile.

Redacción: Agustín Fagúndez (pasante).

“Las universidades y las humanidades estadounidenses en la era Trump”

Conferencia del Prof. Scott Peters.

El Instituto de Educación de la FHCE y el Programa Integral Metropolitano invitan a la conferencia del Prof. Scott Peters, de la Universidad de Cornell, titulada “Las universidades y las humanidades estadounidenses en la era Trump”.

El evento tendrá lugar el viernes 4 de abril, a las 19.00 horas, en el Salón de actos de la FHCE.

Esta conferencia forma parte del programa de actividades por el 80 aniversario de Facultad. A su vez, es el cierre de la semana de visita de estudiantes y docentes de la Universidad de Cornell a la Udelar.

La actividad contará con intérprete de Lengua de Señas Uruguaya (LSU).

La interpretación al español estará a cargo de la Carrera de Traductorado Público de la Facultad de Derecho.

Visita delegación de la Universidad de Cornell, EUA

Entre el lunes 31 de marzo y el viernes 4 de abril visitará nuestro país una delegación de la Universidad de Cornell (EUA) compuesta por el docente Prof. Scott Peters y catorce estudiantes vinculados al curso «Development In Action Faculty-Led Student Experience – Uruguay».

El intercambio se enmarca en el Espacio de Formación Integral «Pedagogía, política y territorio» que llevan adelante el Programa Integral Metropolitano y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y constará de una semana de visitas a proyectos de extensión trabajando con estudiantes de Udelar. La agenda planteada también contiene actividades relacionadas a una variedad de intereses expresados por los estudiantes, en las que se destacan racialidad, migración, ambiente y democracia.

Los estudiantes de Cornell conocerán servicios, programas y centros en los que participa nuestra Universidad como el Programa Integral Metropolitano, el Programa APEX, el Colectivo de Estudios Afrolatinoamericanos, el Observatorio de Racismo y Xenofobia y Progresa. Visitarán además el proyecto de Cocina Comunitaria de Bella Italia, el colectivo La Fogonera, la Cooperativa de Recicladores del barrio La Paloma, la huerta agroecológica comunitaria en Parque Tecnológico Industrial del Cerro, el Memorial de los Detenidos Desaparecidos en el Cerro, el Museo de la Memoria y “Bañados de Carrasco”.

Además, el Prof. Peters brindará la conferencia “Las universidades y las humanidades estadounidenses en la era Trump”, el 4 de abril a las 19 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

Más información en https://www.extension.udelar.edu.uy/blog/2025/03/25/hay-sur-en-el-norte-y-norte-en-el-sur/

Circular n.º 4/2025

Extensión de plazo para la presentación de constancias de voto.

Firma de contrato de obra

Primera fase de la nueva sede de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

La Universidad de la República (Udelar) inicia la construcción de un nuevo espacio universitario en Montevideo, donde funcionará la nueva sede de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE).

La firma del contrato de obra se realizará este viernes 28 de marzo a las 14:00 horas en la Sala Maggiolo (Av. 18 de Julio 1824). El evento contará con la participación del rector de la Udelar, Alvaro Mombrú; el decano de la FHCE, Pablo Martinis, junto a directivos de la empresa SACEEM.

Ubicado entre las calles Maldonado, Eduardo Acevedo y Canelones, se impulsa este nuevo enclave desde la lógica de “campus universitario”. Se concibe el predio como un espacio abierto al desarrollo futuro de otros servicios universitarios, promoviendo la integración, la socialización y el fortalecimiento de los vínculos entre instituciones desde una lógica de universidad abierta. El diseño contempla criterios de flexibilidad y adaptabilidad, destacándose un espacio de explanada frontal como aporte al entorno urbano.

El proyecto comprende el desarrollo de 4.300 m2 interiores en un edificio de seis niveles, que contará con salas destinadas a unidades académicas, oficinas docentes, espacios de reunión y cogobierno, áreas de trabajo compartido, sala de lactancia, así como oficinas técnicas y administrativas.

La construcción a realizarse en el padrón N.o 15.848 ocupará inicialmente 950 m2 de un terreno de 4.172 m2 adquirido por la Udelar en 2019 mediante un acuerdo de cooperación con la Intendencia de Montevideo.

Tras el llamado a Licitación Pública N.o 02/2024 en el segundo semestre de 2024, las obras fueron adjudicadas a la empresa constructora SACEEM. El monto total asignado es de $448.461.572, previendo un costo final cercano a los $500.000.000. El plazo estimado de ejecución es de dos años, con finalización prevista para el inicio del año lectivo 2027.

Esta etapa inicial será seguida por nuevas fases que completarán la sede de la FHCE e integrarán otras dependencias universitarias en el predio.