El desafío de enseñar antropología

Cada año, la asignatura Introducción a la Antropología recibe más de un centenar de estudiantes con perfiles diversos. Algunos son jóvenes que ingresan por primera vez a la universidad y se enfrentan al desafío de transitar una carrera de la que tienen un conocimiento parcial o impreciso, pero con la expectativa de construir un futuro laboral. También llegan personas adultas con otros recorridos de vida, que trabajan o son jubiladas y que encuentran en la formación académica una oportunidad de estudiar aquello que siempre les interesó. Con ese panorama variado comienza el desafío para los docentes y para el estudiantado. ¿Qué es la antropología? ¿Qué hace la antropología? Esa es nuestra intención y nuestro desafío: explicarlo, que lo entiendan y que salgan de la asignatura con una imagen general y abarcativa (pero desde luego incompleta) de una disciplina diversa desde su génesis.

En nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE), la antropología (en minúscula, en cuanto disciplina) se concibe compuesta por tres ramas: antropología social, antropología biológica y arqueología. La Licenciatura en Antropología (con mayúscula, en cuanto carrera) se organiza de la misma forma, en esas tres trayectorias. Pero no siempre fue así. Quienes escribimos este texto nos formamos bajo el plan de estudios 1991, que proponía una trayectoria común prolongada y que recién en los últimos tres semestres habilitaba la especialización en dos opciones: Antropología Social y Arqueología. Durante los cinco semestres iniciales, todos cursábamos las mismas materias, por lo que un antropólogo social recién egresado había estudiado —tal vez muy a su pesar— lo mismo de prehistoria americana que un arqueólogo recién egresado. Si bien este hecho a veces podía ser vivido como que nos quitaba tiempo para estudiar «lo importante», nos brindaba una base para la interlocución entre especializaciones.

El plan de estudios 2014 introdujo cambios significativos, entre los que destacan dos. Por un lado, habilita opciones de egreso en las tres ramas de la antropología: social, biológica y arqueología. Esto no es un asunto menor: la unidad académica Instituto de Antropología forma no una, sino tres licenciaturas y es la única unidad académica de la FHCE con estas características. Por otro lado, el plan 2014 redujo radicalmente el trayecto común. Aunque el estudiantado debe cursar contenidos optativos de las tres ramas, la diversidad de opciones tiene por consecuencia que la base de contenidos compartidos sea menor y con ello, también, las posibilidades de entendernos entre nosotros. En este escenario es que la asignatura que dictamos, Introducción a la Antropología, se vuelve clave. Es por este motivo que, en esta columna, nos proponemos plantear cómo concebimos la antropología como campo práctico y como práctica docente. Proponemos una reflexión intradisciplina desde nuestras tres trayectorias: un antropólogo social (Juan), un bioantropólogo (Gonzalo) y una arqueóloga (Moira), a quienes nos tocó, pero también hoy elegimos, dictar juntos Introducción a la Antropología.

La antropología es el estudio de la variabilidad cultural humana actual, comprendida desde un abordaje reflexivo, comprensivo y crítico. La antropología es el estudio de las culturas del pasado a partir de sus restos materiales. La antropología es el estudio de la variabilidad biológica humana, entendida como una especie biocultural. Todas estas definiciones son válidas para la antropología, y ninguna de ellas la define en su totalidad. Pero esta diversidad se entiende como esencial para la comprensión de la disciplina, y procuramos que el estudiantado tenga una mirada panorámica de esta diversidad y entienda, además, que es parte de una sola disciplina o, mejor dicho, de una forma común de pensar el objeto de estudio a pesar de la diversidad metodológica de la cual se nutre la antropología. Esa base común está relacionada con la mirada o la preguntaantropológica, aquella que tiene como problema la relación entre mismidad y alteridad, entre la unidad de la especie y su diversidad. Es decir, lo que une a la antropología es su interrogante acerca del Otro/otro. Varias asignaturas del trayecto común reflejan esta diversidad en sus temarios, pero una característica que reivindicamos —como podemos— en Introducción a la Antropología es que la antropología es, créase o no, una sola. Y esto no es una tarea sencilla. Ese intríngulis entre unidad y diversidad que se refleja en el interior de la antropología es corolario de la multiplicidad del objeto empírico a partir del cual se construye. Una disciplina, por cierto, que tiene mucho de (in)disciplina, ya que, más que definirse por su objeto, se puede definir por su perspectiva, siempre crítica, en cuanto interpelante de las bases epistemológicas que la sustentan.

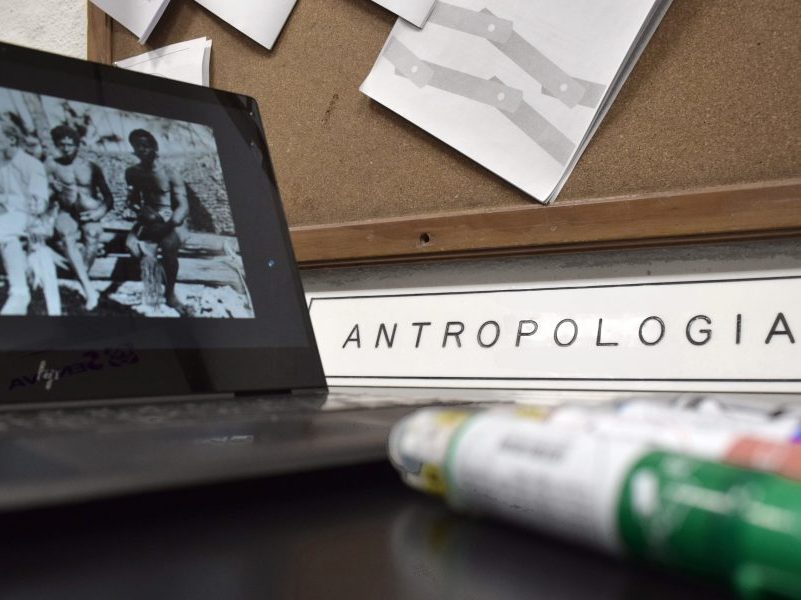

La estrategia elegida para llevar esta intención a buen puerto es un temario que implica un ir y venir entre unidad y diversidad. Luego de situar el surgimiento de las ciencias antropológicas como disciplinas científicas y académicas a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, introducimos al estudiantado en las especificidades metodológicas de cada subdisciplina. Estas especificidades metodológicas tienen sus raíces en trayectorias históricas que hacen que, en sus orígenes, las subdisciplinas de la antropología fueran disciplinas separadas, con escaso o nulo diálogo entre sí. La antropología social, nacida como un emprendimiento de gabinete basado en crónicas de viajeros, procuró organizar el conocimiento disponible sobre la variabilidad cultural humana con base en marcos teóricos diversos. La arqueología nace de los anticuarios, al intentar documentar la historia de las sociedades europeas más allá de lo disponible a través del registro escrito. Y la antropología biológica, que en sus inicios tomó para sí el nombre de la antropología a secas, tenía por finalidad organizar la variabilidad humana sobre una base taxonómica, usando las razas como categoría analítica rectora. Las tres disciplinas se proponen como subdisciplinas de la antropología en EE. UU. a principios del siglo XX, y ese esquema fue tomado por las antropologías latinoamericanas. En el curso de Introducción a la Antropología, cada uno de nosotros procura sintetizar esos orígenes, sus devenires y sus refinamientos metodológicos. De esa forma, el estudiantado tiene una primera mirada que luego complementará y enriquecerá en otras asignaturas.

Los restantes dos tercios del curso los dedicamos a presentar algunos ejes temáticos clásicos y de relevancia actual para la disciplina y para el conjunto de las humanidades y las ciencias. Para hacerlo, buscamos la mayor transversalidad posible entre las diferentes aproximaciones metodológicas. Ejemplo de estos temas clásicos y actuales son los conceptos de raza y racismo; el dualismo naturaleza/cultura; la amplitud de perspectivas que relacionan dimensiones del quehacer humano como la economía, la organización social y la política; la movilidad humana en todas sus dimensiones, y las relaciones entre la salud y la religión.

Cada uno de estos ejes implica profundas reconsideraciones de las visiones etnocéntricas del mundo, y allí radica, quizá, uno de los principales atractivos y relevancia de la antropología en su conjunto. Por ejemplo, la raza es un concepto ardientemente debatido después de la Segunda Guerra Mundial y se encuentra en un territorio fronterizo entre la antropología biológica y la antropología social. La antropología biológica, que empleó la raza como categoría analítica clave durante gran parte de su historia, optó por descartarla al carecer de sustento desde la genética de poblaciones. En consecuencia, el mensaje bioantropológico es que las razas no existen. Este hecho, sin embargo, no invalida su empleo en el estudio de fenómenos sociales como las identidades racializadas o el racismo, que poco son afectados por el hecho de que, casi por decreto, la biología (y por extensión la bioantropología) haya establecido su inexistencia. Este caso pone en diálogo a dos subdisciplinas que abordan el fenómeno de la raza de forma diferente, a pesar de ser enfoques de una misma disciplina. Una situación similar se constata con la tipología de formas de organización social que aparece en buena parte de los manuales de la materia, que ubica en las bandasde cazadores-recolectores la forma más elemental —y primitiva— de organización, y al Estado como la más compleja —y avanzada—, en un esquema explícitamente evolutivo. Esta tipología, que constituye una sobresimplificación de una realidad más compleja, ha sido abandonada por la antropología social, pero todavía se emplea en arqueología y en antropología biológica, ya que un cambio económico clave asociado a algunas de estas formas de organización —la domesticación de alimentos— tiene un impacto notable en las materialidades asociadas a las sociedades que lo adoptan. De esta forma, el estudiantado se encuentra ante el panorama a veces confuso, pero en definitiva enriquecedor, de tener que pensar conceptos que se dan por obvios en forma diversa y eventualmente contrapuesta, todo dentro de una misma disciplina.

Otro tanto se podría decir sobre la movilidad en un sentido amplio, es decir, desde un enfoque más centrado en la corporalidad y la ergonomía, hasta la movilidad humana histórica en términos de colonización del planeta por parte de nuestra especie. Pensar antropológicamente la movilidad humana implica no solo revisitar esquemas clasificatorios anticuados del tipo nomadismo/sedentarismo, sino también poner de relieve las implicancias de la movilidad contemporánea en el marco de las institucionalidades de los Estados nacionales. Por último, otro campo de estudios en los que se hace énfasis en el curso de Introducción a la Antropología está relacionado con las creencias y su intersección con la salud. Lejos de reforzar los dualismos cartesianos y modernos seculares que producen esferas divorciadas para los ámbitos de la materia y el espíritu, se presentan, desde una antropología médica y las ciencias sociales de la religión, las complejidades y desafíos propios de la intersección de estos campos. Como se puede ver, presentar la antropología en estos términos implica una invitación a repensar las bases epistemológicas y culturales a partir de las cuales se dan por universales ciertos mecanismos clasificatorios, de acción y de pensamiento que distan mucho de la universalidad. Introducir al estudiantado a una antropología en estos términos implica subrayar el carácter de la antropología como herramienta de crítica cultural.

Lejos de ser una (in)disciplina anclada solo en asuntos del pasado o de culturas exóticas, la antropología es una disciplina que mira hacia adelante. Es una disciplina que se presenta como herramienta de comprensión y traducción, como una propuesta de conversación a varias voces, conversación que tiene implícita la invitación a revisar las bases epistemológicas a partir de las cuales construimos el mundo. La antropología es productora de mundos posibles. Se presenta como una oportunidad de desarrollar un exhaustivo pensamiento crítico, empíricamente fundado, teóricamente ambicioso y profundamente comprometido con el pasado, el presente y, sobre todo, el futuro.