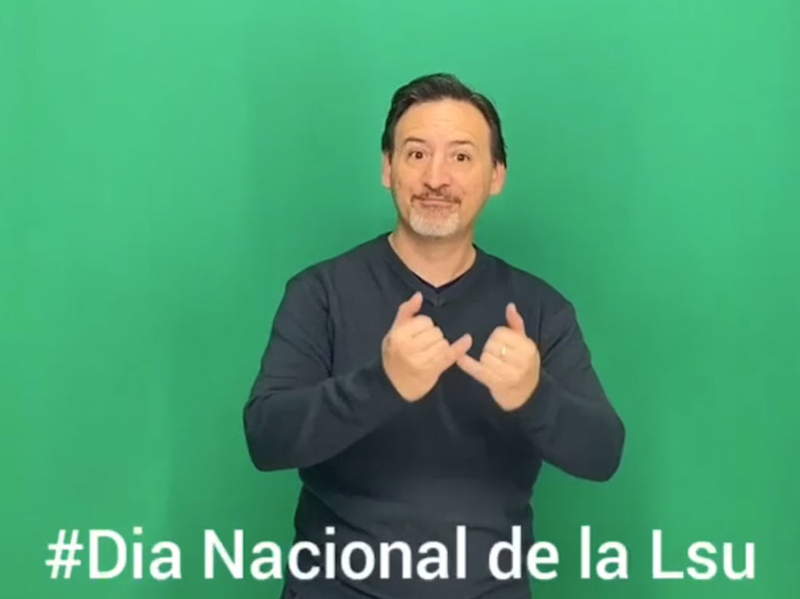

El pasado 25 de julio se celebró un nuevo Día de la Lengua de Señas Uruguaya, por este motivo, y acompañando la reflexión que amerita la fecha, compartimos el siguiente mensaje del Dr. Leonardo Peluso Crespi, coordinador del Área de Estudios Sordos de la FHCE.

“Las comunidades sordas han sido tradicionalmente abordadas, en occidente, desde dos perspectivas: por un lado, como discapacitados auditivos, o personas que no oyen; por otro lado, como una comunidad lingüística, cuya identidad se define principalmente a base de percibirse como usuarios de lengua de señas como primera lengua.

A lo largo de su historia, las comunidades sordas siempre han luchado, y luchan aún, por que las sociedades oyentes las reconozcan en términos de comunidad lingüística y no como personas discapacitadas, lo que necesariamente debe basarse en el reconocimiento social y político de la lengua que las constituye.

En Uruguay, la lengua de señas de la comunidad sorda es la lengua de señas uruguaya (LSU), en uso, por lo menos, desde comienzos del siglo XX. La lucha de la comunidad sorda uruguaya por el reconocimiento de la LSU cuenta ya con más de cien años de historia, desde que los sordos de nuestro país comenzaron por primera vez a agruparse, tanto en la escuela de sordos de Montevideo, creada en 1910, como en la Asociación de Sordos, fundada en 1928, y ha estado en diálogo con las luchas que la comunidad sostuvo y sostiene a nivel mundial.

Muchos son los logros de un camino que ha sido difícil y que ha involucrado tanto a la comunidad sorda uruguaya y sus asociaciones, como a personas e instituciones integradas por oyentes que la han acompañado. Los resultados de esta lucha se observan en varios campos de las ciencias humanas y tienen su efecto en las propias cotidianidades de quienes integran esa comunidad: políticas lingüísticas (de la prohibición de la lengua de señas a su protección y promoción); políticas educativas (de una escuela en español a una escuela plurilingüe); políticas sanitarias (de la “sordera” como enfermedad a la identidad sorda como condición y la necesidad de ser atendidos en LSU); políticas legislativas (de los sordos como discapacitados a los sordos como hablantes de una lengua de señas: Ley de Reconocimiento de la LSU, Ley General de Educación); políticas comunicacionales (de la ausencia de servicio de interpretación a la instalación de su necesidad en el ámbito de los medios masivos de comunicación y en las instituciones públicas).

Estos avances han tenido repercusiones en el ámbito sociocultural del Uruguay. Cada vez más oyentes tienen contacto con la LSU y la comunidad sorda logra día a día mayor visibilidad. Al mismo tiempo, se han producido cambios favorables en la visión popular hacia el grupo: desde la falta o la discapacidad a la perspectiva lingüística.

La celebración del Día de la Lengua de Señas Uruguaya, cada 25 de julio, aunque aún no cuente con el merecido reconocimiento oficial, constituye una oportunidad indiscutible para celebrar los logros alcanzados y para centrar los esfuerzos en lo que aún queda por conseguir.”