El cuidado del texto como núcleo humanístico

Los estudios editoriales (EE), área de conocimiento distinguida progresivamente de la literatura, la lingüística y la producción técnica, describen un espacio interdisciplinario que estudia la mediación textual. Dirigen la mirada hacia los textos escritos y se preguntan: ¿qué hace que un mensaje escrito pueda llegar eficaz y eficientemente desde sus emisores originarios a sus lectores?

El Área de Estudios Editoriales (AEE) explora las transformaciones, interpretaciones, restituciones y apropiaciones que intervienen sobre los textos, es decir, las mediaciones textuales y sus agentes. Por lo tanto, desarrolla las tres funciones universitarias en lo tocante a la edición y sus márgenes. Propone enseñanza en la teoría y la práctica de los procesos editoriales y de lectura; investiga la historia y la evolución de los soportes textuales, sus procesos de producción, distribución y recepción y cómo estos intervienen en el mensaje, y propone actividades en el medio junto con agentes locales vinculados con lo editorial. Toma en cuenta la lingüística, las letras y las ciencias de la comunicación, y recibe a su vez los aportes de disciplinas como el diseño editorial, la gestión de proyectos, el derecho y el marketing editorial.

El libro, en su complejidad, puede considerarse un representante modélico de este proceso. Por lo general, el público conocerá el autor, la editorial y la imprenta. Pero un especialista en EE sabe que «los autores no escriben libros. Los libros no se escriben. Son manufacturados por escribientes y otros artesanos»,1 toda una serie de equipos está implicada en su construcción material y simbólica: los trabajadores en una editorial, los de artes gráficas, los libreros, los agentes literarios, entre otros.

La mediación textual a lo largo de los siglos

Nuestro acceso al conocimiento es eminentemente histórico y colectivo. Si bien construimos nuestro saber desde la experiencia individual, la base del desarrollo humano nos llega a través de discursos interiorizados y reconvertidos.2

La relación entre las humanidades y la preocupación por la fijación de los mensajes se remonta a épocas de la tradición oral, cuando para trasladar y preservar el conocimiento en el espacio y en el tiempo se debía aprender con exactitud la palabra de cada obra.

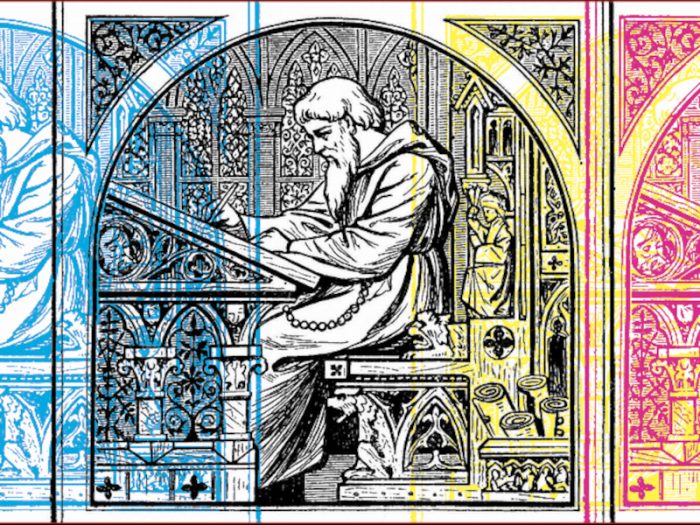

Ya en la Antigüedad clásica3pueden hallarse raíces de los procesos de mediación textual. Una vez que aparece la escritura, la búsqueda por proteger el saber cuidando cada palabra de un texto es asumida por los copistas; y, con el tiempo, una figura correctora (diorthotes) se puede rastrear en la cultura manuscrita cristiana hacia el año 300.4 En el siglo XV, cuando las studia humanitatis dirigían el foco de la instrucción hacia la historia, la ética, la poesía, la filología, la retórica y la gramática,5 junto con ellas y el desarrollo de la imprenta surgen los primeros correctores o castigadores,6 que desarrollaban diversas tareas, desde asegurarse que las copias no se desviaran del original hasta construir paratextos y verificar traducciones, componer formas tipográficas o incluso preparar ediciones.7

Al ir más allá de la verificación de la correspondencia tipográfica con un original, comienza a institucionalizarse una tarea de exégesis y praxis que se mueve entre la prescripción normativa y la pragmática comunicacional. Esta tensión pasa a ser el hábitat de la nueva figura, aún vaporosa: el corrector. Durante el Renacimiento comienza a delinearse el inicio de una disciplina en la encrucijada de lo literario, lo lingüístico y lo técnico. A su vez, en esta atención a lo contextual, con el objetivo último de que el acto comunicativo logre la mayor eficacia y eficiencia posible, se gesta el embrión del método idiográfico ante lo editorial.8

El foco en lo individual y lo singular, en lugar de en leyes generales, constituirá la lógica de la paleografía, la crítica textual, la bibliografía y bibliología de los siglos XVIII y XIX,9 que heredarán a los EE anglosajones de la segunda mitad del siglo XX, enfocados en la industria, la necesidad de justificar decisiones editoriales mediante evidencia documental, la importancia de la historia de la transmisión textual y la comprensión de que toda edición es una interpretación.

Finalmente, entre 1980 y los dos mil, los EE se constituyen como un campo que cruza la historia del libro, la sociología de la literatura, los estudios culturales y la economía creativa.10 Este enfoque reconoce la edición como una práctica cultural compleja que requiere análisis desde múltiples perspectivas. Al decir de Darnton,11 el libro se resiste a ser confinado a una sola disciplina, la historia de los libros es siempre internacional y el método debe siempre ser interdisciplinario.

Los correctores orientales

Desde 1823, al menos, se ofrecían servicios de corrección en las imprentas locales,12 pero hasta fines del siglo XX se consideró una tarea anexa o un trabajo formativo; la gran mayoría de quienes corregían lo hacían como complemento de su principal ocupación de tipógrafo, periodista, maestro, escritor.13 Los correctores especializados de los que tenemos noticia en Uruguay surgieron entre 1970 y 1990,14 después de que las componedoras y la fotocomposición eliminaran definitivamente la corrección ortotipográfica de las imprentas.15 Pero incluso luego de esto había poca o nula comunicación entre los correctores.

Esto cambió alrededor de 2004, cuando un grupo de correctoras, formadas empíricamente, se reunió, estableció vínculos con expertos extranjeros ―como José Martínez de Sousa y Silvia Senz Bueno― e hizo el esfuerzo de contactar con aún más colegas del medio local.16 Sus principales intereses eran obtener: 1) herramientas bibliográficas adecuadas para su práctica, 2) formación específica en corrección y 3) certificación de nivel universitario para que la profesión, que tenía una función productiva especializada y un cuerpo de conocimiento académico y técnico, contara con un respaldo formal. En 2006 esto confluyó con un proyecto de la Universidad de la República que buscaba el desarrollo de carreras cortas,17 y llevó a la creación de la Tecnicatura Universitaria en Corrección de Estilo (TUCE) en 2008.

El primer plan de estudios fue creado por las cátedras de Letras y Lingüística, sin la participación de correctores. La reforma del plan de 2014 redistribuyó las cargas curriculares e incorporó asignaturas específicas, lo que elevó la carga técnica del 34 % al 47 %. A su vez, algunos graduados de las primeras cohortes pasaron a formar parte del cuerpo docente, ya con cierta formación específica y conociendo las debilidades y fortalezas de la carrera.18

Desde 2018 han comenzado a surgir convocatorias para correctores en el ámbito público. También comenzó a observarse cada vez más la presencia explícita de los nombres de los correctores de estilo en la página de créditos de algunos libros, junto al del autor y al del encargado de diseño editorial.19 Esto es un reconocimiento a la labor de mediación textual, así como la firma del corrector es un compromiso con la calidad de la publicación.

En mayo de 2023 es aprobada la solicitud del plantel docente de la TUCE para la creación del AEE. Al mismo tiempo se lleva a cabo un proceso de consolidación de los cargos: eran en su mayoría contratos a término, y pasan a ser efectivos e interinos. Esto agrega la extensión y la investigación a las responsabilidades del cuerpo docente y amplía las posibilidades de construcción institucional más allá de un estudio técnico crítico, con lo que el AEE halla necesario examinar su lugar en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE).

Las fisuras del conocer

Con respecto al acceso al conocimiento, la tecnología de la escritura se caracteriza por producir un vehículo óptimo para su transmisión en un contexto alfabetizado. A diferencia del lenguaje oral, la producción de textos escritos dilata en el tiempo el acto comunicacional, el mensaje es más planificado, más duradero, su estructura más resistente a la corrupción, puede tener una infinidad de destinatarios y ser decodificado al ritmo de cada lector.

Si atendemos a lo que sucede hoy ―digamos, desde hace una década, desde la introducción del sintagma fake news al discurso político y académico―, observamos dificultades epistemológicas concretas que se entrelazan con los avances tecnológicos, cada vez más veloces, que intermedian nuestra vida cotidiana: la caída del valor de la verdad en el discurso público, el debilitamiento de la confianza en las fuentes, la rapidísima producción de información tanto audiovisual como escrita, la creciente disponibilidad de un océano de discursos que compiten activamente por la atención, y las dificultades que esto conlleva para navegar el mundo contemporáneo.

Esto reclama herramientas interpretativas agudas, con una clara conciencia de los contextos de enunciación y de recepción. El AEE se ubica en la intersección del método crítico, las humanidades y las ciencias de la comunicación. De estos cruces, junto con aportes de otras disciplinas y la técnica específica de las labores editoriales, podrán surgir dichas herramientas.

El corrector, el editor, el asesor lingüístico, cada uno en su especificidad, tratan de entender y configurar el contexto original de enunciación de un mensaje. Analizan los propósitos comunicativos de los escritos con los que trabajan y la lógica interna del texto. Y procuran ayudar al emisor a que su mensaje llegue a destino con la menor pérdida de información posible, y acorde a las virtudes de la retórica.

De preguntas abiertas y construcción institucional

Un desafío fundamental para los EE es el cierre del paréntesis de Gutenberg.20 Si es acertada la interpretación de que con la imprenta se abrió un paréntesis en el formato y el flujo de la información y que este paréntesis comenzó a cerrarse con la aparición de internet, ¿qué consecuencias tiene para los EE la reduplicación de lectores y de producción, lo publicado pero editable, el anonimato rampante y la pérdida de figuras autorales, el que muchos textos no se conciban sino como alimento de textos futuros?

Esto último se asocia directamente con el ascenso y la difusión de los modelos generativos de lenguaje (LLM, por su sigla en inglés), que han revolucionado el mundo y también afectan el campo editorial. Caben muchos cuestionamientos, entre ellos: ¿qué se pierde cuando se deja de lado la práctica de la escritura?, ¿se puede considerar esta una nueva práctica de escritura?, ¿qué sesgos introducen los LLM donde intervienen?, ¿qué implicancias éticas tiene su uso, alimentado de obras pirateadas?, ¿estamos dispuestos a obtener nuestro conocimiento de textos que no han sido mediados por un ser humano?, ¿qué sucede cuando la mayor parte de los textos ha sido creada por estas máquinas recombinatorias?

Por otra parte, hay desafíos más concretos que el AEE debe enfrentar en el presente: el lenguaje claro (LC), la formación de los estudiantes de ingreso y el vínculo con instituciones regionales.

Hacen falta propuestas específicas en formación, investigación y, especialmente, extensión en relación con el LC; este y las estrategias de accesibilidad y diseño universal, que buscan fortalecer el ejercicio de la ciudadanía, son áreas de suma importancia que aún debemos explorar.

Por otra parte, la formación en lectoescritura con la que llegan los estudiantes, dicho por ellos mismos, presenta grandes carencias. La formación ofrecida requiere un dominio avanzado de esta competencia, pero hay un problema más profundo: muchos ingresan a la universidad con el objetivo de aprender a escribir mejor, buscan un complemento de formación básica. Esto lleva a frustraciones en el estudiantado y a cuestionamientos en el equipo docente acerca de cuál es su lugar ante quienes acceden a un nivel terciario sin las herramientas necesarias para desempeñarse en él.

El plantel que conforma el AEE estuvo durante 15 años dedicado a la función de enseñanza. Por lo tanto, el desarrollo de la extensión y la investigación representa un desafío ―en el que se está trabajando con ahínco― y el vínculo con otras instituciones relacionadas con la actividad editorial es incipiente. En 2025 se coorganizaron las Primeras Jornadas Regionales de Corrección junto con la Asociación Uruguaya de Correctores de Estilo y se están estableciendo convenios con instituciones argentinas, pero el relacionamiento con otros agentes locales y regionales sigue pendiente.

A futuro será esencial que el AEE sostenga la línea iniciada de organizar actividades regionales académicas y de difusión; deberá fomentar investigaciones que contribuyan a la expansión de conocimiento sobre el mundo editorial, su vínculo con la lingüística y con los consumos culturales, a lo que se apunta con un programa de fortalecimiento de la investigación de calidad. Se deberá reforzar el sistema de grupos de trabajo (GT), mantenerlo en el tiempo e integrar al estudiantado ―a partir de la oferta de espacios de formación integral y de los GT para las jornadas por los ochenta años de la FHCE―.

Asimismo, desde 2024 se avanza en la reformulación de la oferta educativa de grado y posgrado que implica revisar el plan de estudios de la TUCE, proyectar una licenciatura en Edición y ampliar la oferta de cursos de educación permanente. Será necesario atender, con flexibilidad y precisión, las especializaciones que comienzan a consolidarse en el campo: correctores y editores que operan según el tipo textual, el formato de publicación o el tipo de intervención requerida.

Todo lo anterior deberá tener un desarrollo racional, sustentado en un sistema de evaluación y diagnóstico de las unidades curriculares, así como de los proyectos de investigación, aspecto indispensable para poder brindar una oferta académica de calidad.

1 Stoddard, R. (2002). A library-keeper’s business. Oak Knoll Press; cita en página 33.

2 Bajtín, M. (1999). Estética de la creación verbal. Siglo XXI.

3 Gómez Belart, N. (2018). Una lectura diacrónica sobre los modos de corregir. En IV Congreso Internacional de Correctores de Textos en Español. La palabra en la era digital (pp. 145-181). Asociación de Correctores de Textos del Perú.

4 Grafton, A. (2014). La cultura de la corrección de textos en el Renacimiento europeo. Ampersand.

5 Encyclopaedia Britannica. (s.f.). Humanities. Recuperado el 17 de mayo de 2025, de https://www.britannica.com/topic/humanities

6 Grafton, op cit.

7 Ídem.

8 Falkenburg, B. (2022). The two cultures, old and new debates on philosophy and the sciences. En G. Heinzmann y B. Loewe (Eds.), Comptes Rendus de l’Academie Internationale de Philosophie des Sciences: Tome I. Science’s Voice of Reflection (pp. 41-57). College Publications.

9 Blecua, A. (1983). Manual de crítica textual. Castalia.

Capaccioni, A. (2006). Mapas y memorias. Apostillas a una historia de la bibliografía. Documentación de las Ciencias de la Información, (29), 9-24.

Sáez Sánchez, C. y Castillo González, A. (1999). Paleografía e historia de la cultura escrita. Del signo a lo escrito. En Á. Riesco Terrero (Ed.), Introducción a la paleografía y la diplomática general (pp. 21-31). Síntesis.

10 Saferstein, E. (2013). Entre los estudios sobre el libro y la edición. El «giro material» en la historia intelectual y la sociología. Información, Cultura y Sociedad, (29), 139-166.

11 Darnton, R. (1990). The kiss of Lamourette: reflections in cultural history. Faber and Faber.

12 Rocca, P. (2021). Historias tempranas del libro. Impresores, textos, libreros en el territorio oriental del Uruguay, 1807-1851. Linardi y Risso.

13 Guedes Marrero, L., Luna Sellés, C., Torres Torres, A. y Gutiérrez Yanotti, N. (2022). Una aproximación a la historia de la edición en Uruguay. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. https://www.cervantesvirtual.com/obra/una-aproximacion-a-la-historia-de-la-edicion-en-uruguay-1138913/

14 Chargoñia, M. del P. (2018). La Tecnicatura Universitaria en Corrección de Estilo en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República. En IV Congreso Internacional de Correctores de Textos en Español. La palabra en la era digital (pp. 89-104). Asociación de Correctores de Textos del Perú.

15 Fuentes, R. (2020). Del plomo al píxel. Una historia del diseño gráfico uruguayo. La Nao.

Jauneau, R. (1979). Petites imprimeries et techniques modernes. Unesco.

16 Chargoñia, op. cit.

17 Universidad de la República. (2005). Plan estratégico de desarrollo de la Universidad de la República 2005-2009. https://web.archive.org/web/20240507150945/https://udelar.edu.uy/portal/wp-content/uploads/sites/48/2021/11/Plan-Estrategico-desarrollo-2005-2009.pdf

18 Correa Buroni, F. (2024). La profesionalización de la revisión editorial en la Universidad de la República: a 15 años de la Tecnicatura Universitaria en Corrección de Estilo, experiencias y proyecciones. En Anais do I Encontro Internacional da Rede Latino-americana de Cultura Gráfica e III Rastros Leitores: Seminário Internacional da Edição e do Livro (pp. 215-222). Red Latinoamericana de Cultura Gráfica; Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio; Escola de Design, Universidade do Estado de Minas Gerais; Centro Federal de Educación Tecnológica de Minas Gerais; Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens.

19 Ídem.

20 Jarvis, J. (2023). The Gutenberg parenthesis. The age of print and its lessons for the age of the internet. Bloomsbury.